文/钟平

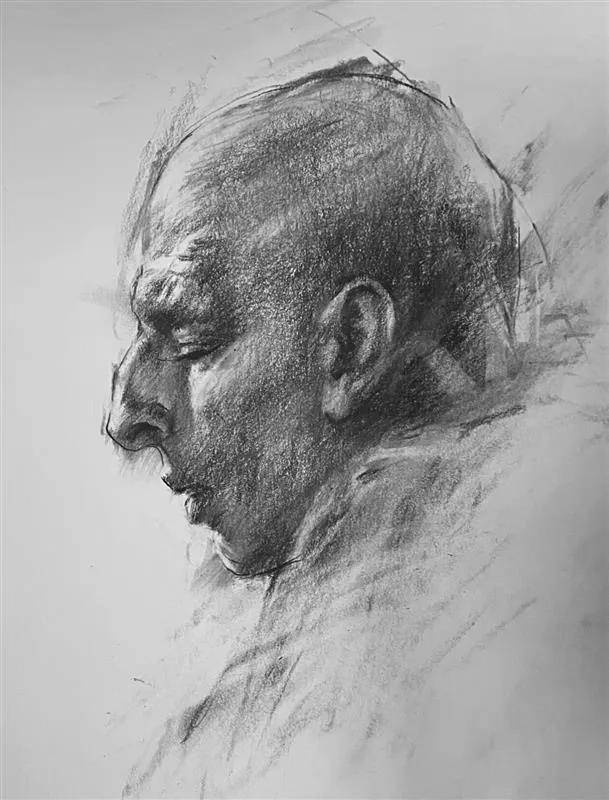

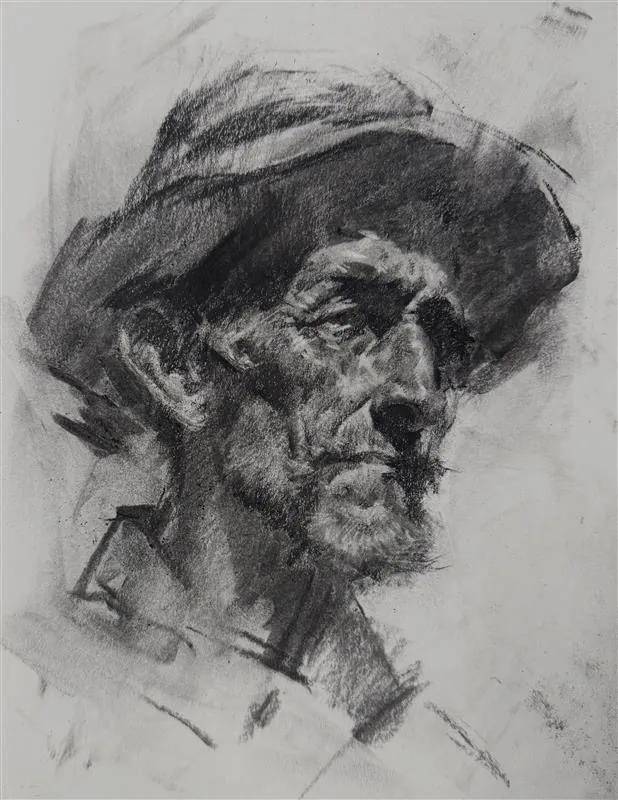

在当代绘画的媒介谱系中,炭笔素描因其介于“绘”与“写”之间的独特气质,被视作最能贴近艺术家呼吸的载体。木炭颗粒在纸面摩擦、渗透、被抹去、再覆盖的全过程,既记录了手的冲动,也镌刻了心的节律。本文聚焦于画家宋雁鸣创作的部分风格截然不同却暗暗互文的肖像素描:他的作品或以狂放笔触挑动观者的视觉神经,或以岁月沉淀的肌理触动心弦,亦或在古典秩序中凝结静穆——三者看似迥异,却因艺术家对‘势’的追求而暗通款曲。

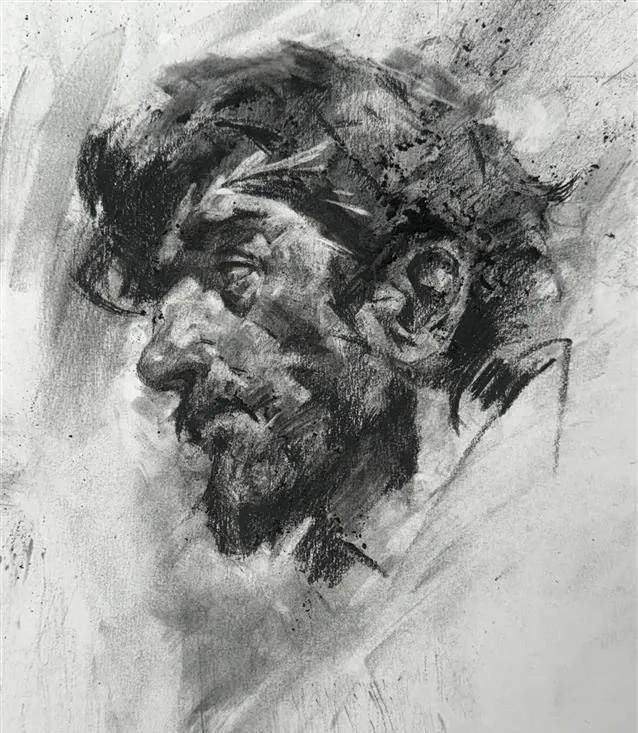

宋雁鸣的素描作品以大块炭面铺摹暗部,再用削尖的炭笔“闪电式”刻出眉弓、眼睛、鼻梁、颧骨与嘴廓。炭粉经手掌推抹后形成云雾般的‘虚形’,头发与背景在晕染中交融,几乎抹去人物与空间的界限。此刻,形体退居次位,“势”成为宋雁鸣真正的追求:那是瞬间的神似,在极短时间内被炭笔锁死,又在飞溅的粉尘里持续颤动。

追溯到弗朗斯·哈尔斯(Frans Hals)的速写式潇洒、或到 20 世纪德国表现主义的焦黑与躁动;却又摒弃厚涂油彩,而选择木炭这一最原始的“燃烧残余”。在高清晰度与数字光滑泛滥的时代,宋雁鸣以“脏”“糙”“飞屑”**反其道而行,强调手工痕迹与物质颗粒,重申情感爆发的不可替代性。

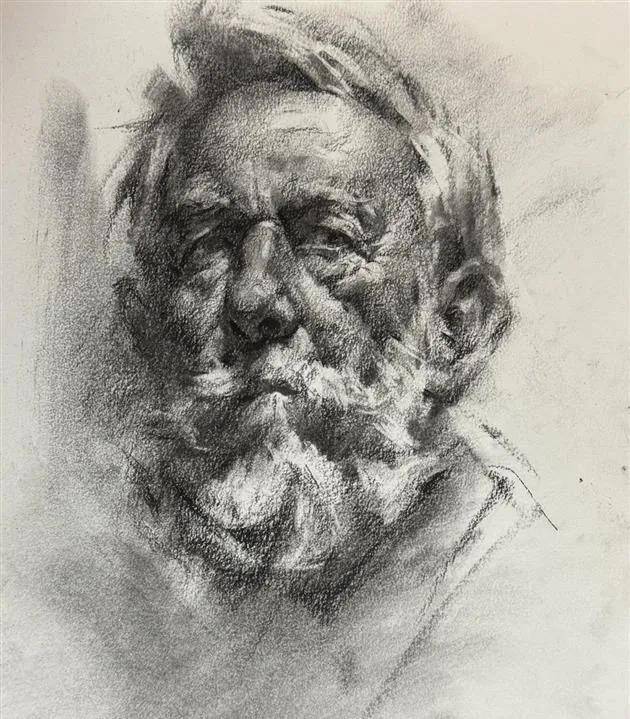

从技法角度看,宋雁鸣素描融合了传统结构素描的严谨与现代表现素描的自由,展现了艺术家对形、光、质与情感的多维度处理能力。它不仅是一幅具象肖像,更是一次关于“素描之道”的探索——在规矩中找到变化,在结构中注入独特的理解,于技法中释放认知。

如果说油画是沉思后的宏篇巨制,那么炭笔素描便是瞬间燃烧的诗行——短暂,却炽热;静默,却回响。宋雁鸣以木炭的灰烬和纸面的纤维,为我们铺开了一条从激情到沧桑再至沉稳的精神轨迹。他让“素描”不仅是造型训练,更成为独立而完整的艺术文本:在黑、白、灰的极简色谱里,写尽人性的裂缝、岁月的尘埃与生命的坚韧。他的素描并非静态“练习册”,而是一种可瞬间燃爆的表达利器。宋雁鸣借助木炭——在纸上演示了一场关于速度、冲撞与情绪裂变的即兴乐章。它提醒我们,真正动人的不一定是“完善”,而是那一刻原始、炽烈、毫不犹豫的生命火花。愿这位艺术家继续在木炭与纸张的对话中,奏出更多深邃且鲜活的神奇素描艺术乐章,让每一次笔与纸的摩擦都能成为燃亮心灵的火花。